大津市歴史博物館のホームページへ ようこそ!

今年開館35周年を迎える 大津れきはくの壁紙企画は 「大津絵ジャーニー」!

大津には 大津絵とよばれる キャラクターがいるのは 知っているかな?

大津絵は 江戸時代に 東海道筋の『追分』や『大谷』で売られていた お土産ものだよ

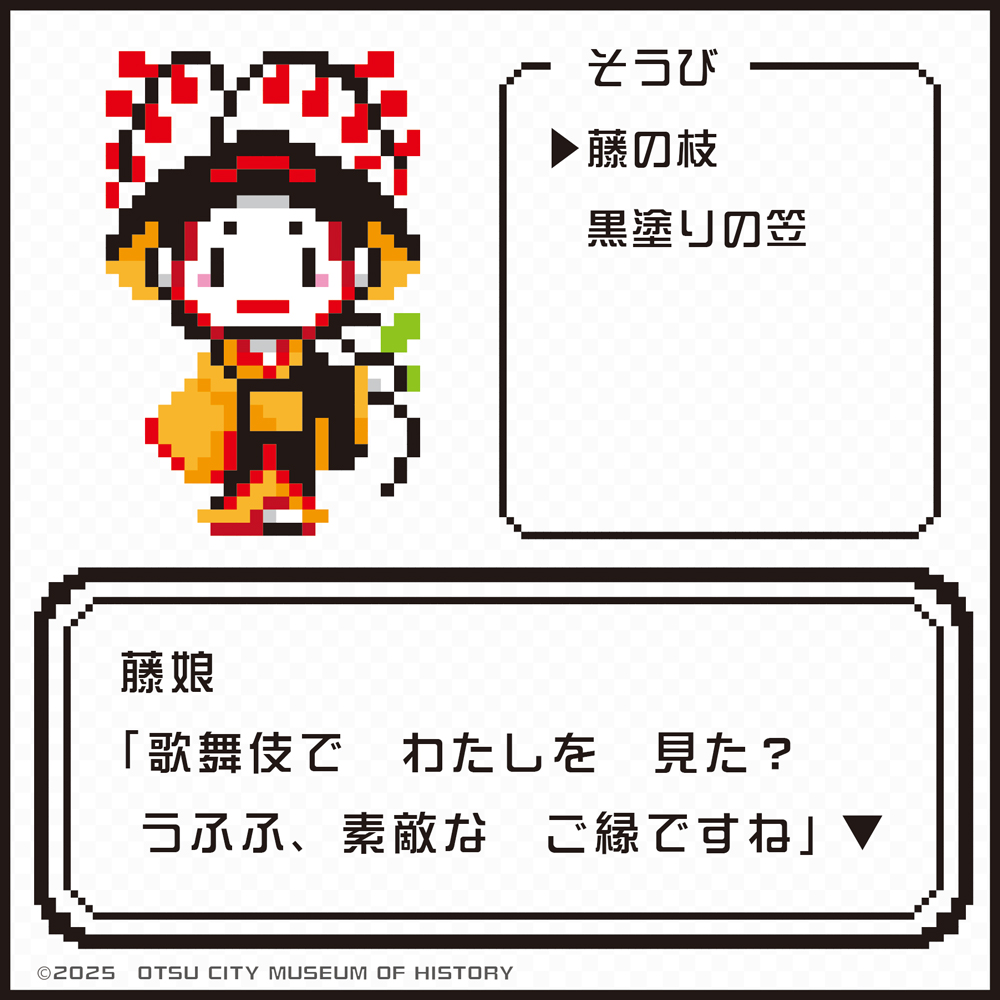

こわ〜い鬼がお布施を募っている「鬼の念仏」や 歌舞伎などにも登場する「藤娘」が よく知られているね

今年の壁紙の主役は 大津絵!

大津絵のキャラクターを かわいいドット絵にしたよ!

これから 大津絵のキャラクターたちが 大津のおすすめ歴史スポットを 案内するね

壁紙の更新は 全6回! PC用とスマートフォン用があるよ

さあ!壁紙をダウンロードして 大津絵のキャラクターと 旅にでよう!

大津の歴史の旅へ いざ行かん!

ドット絵の大津絵キャラクターグッズが発売中!▼

大津市MAP▼

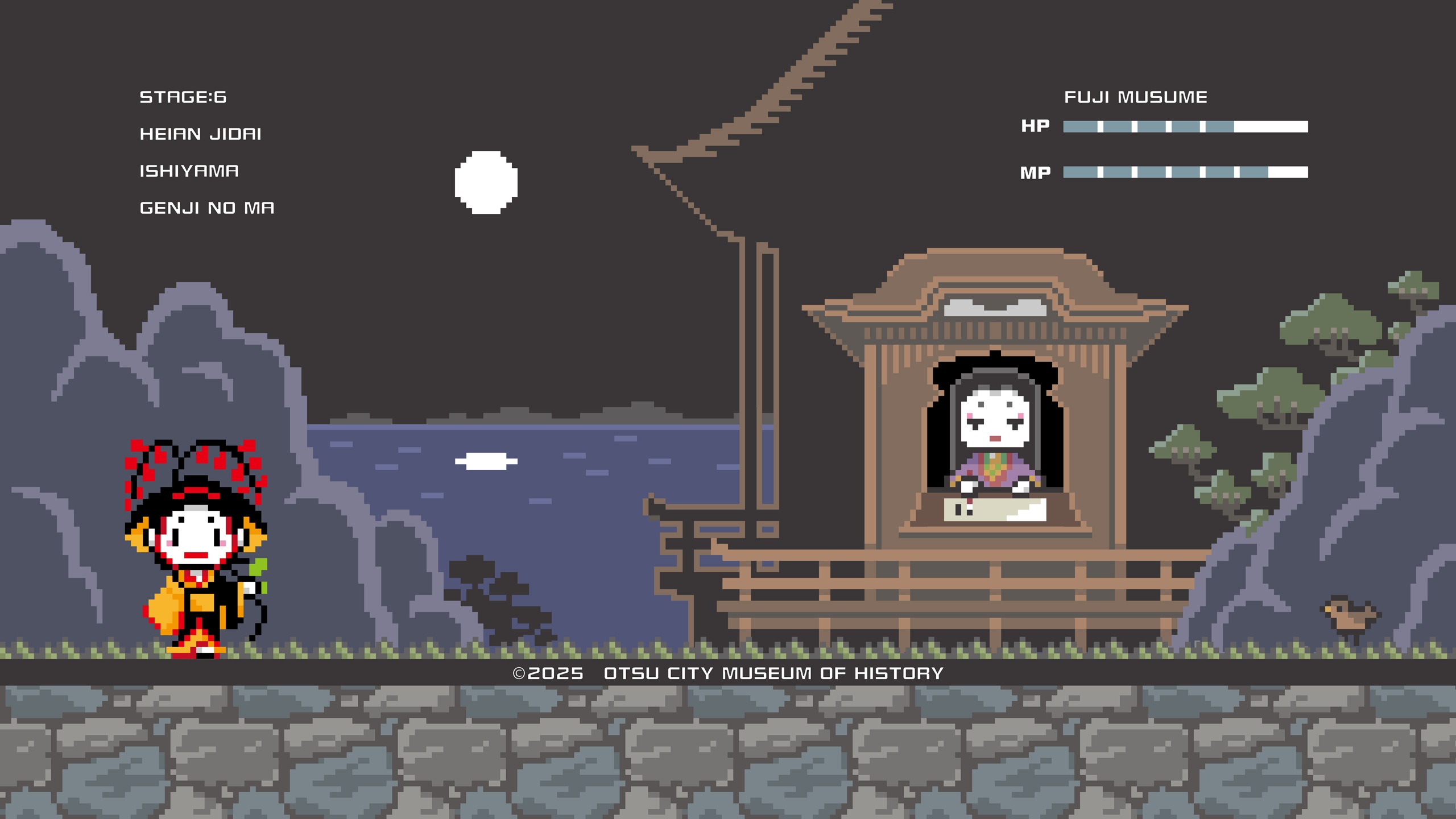

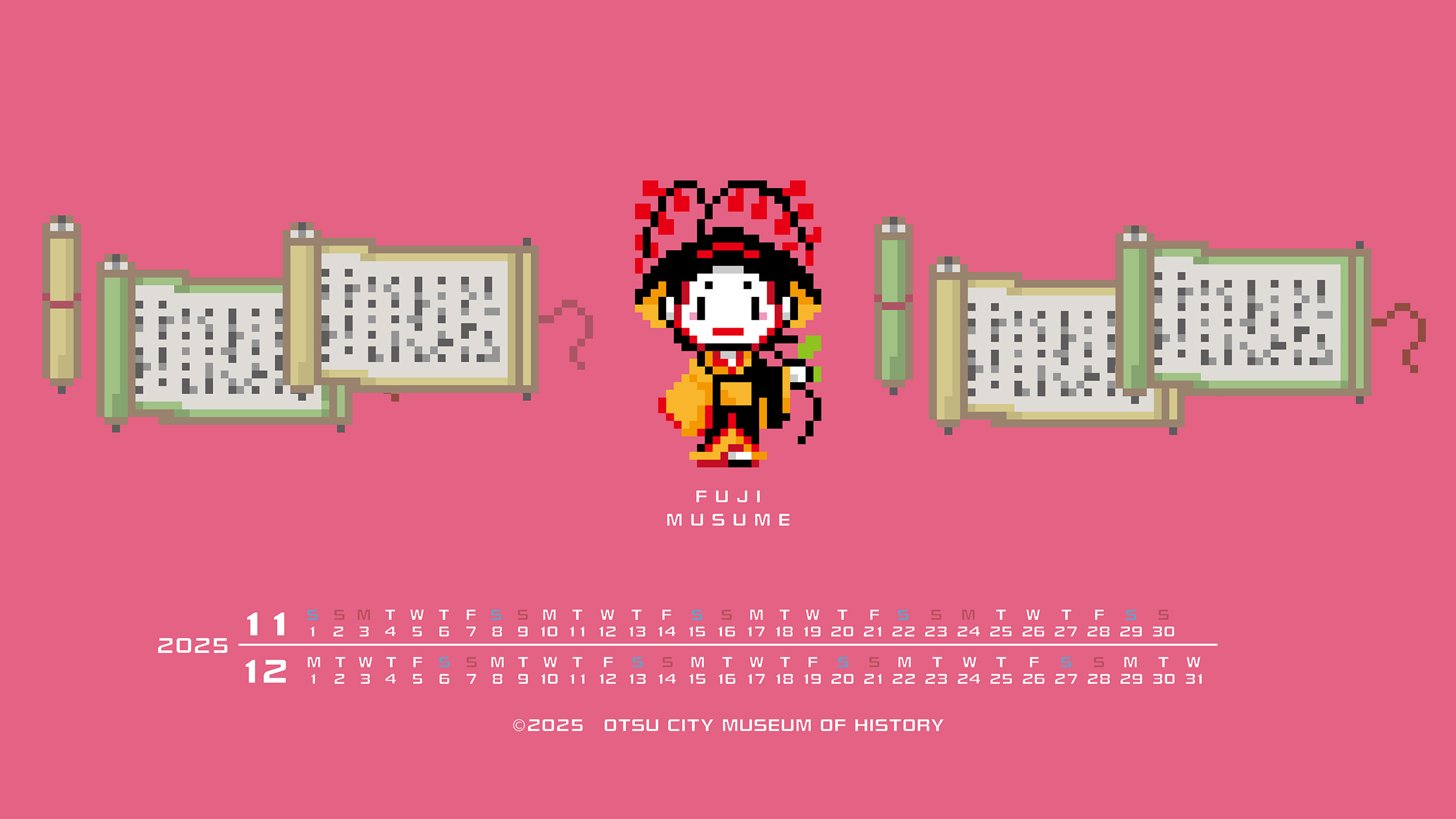

11月・12月の大津絵案内人は… 『藤娘』!

11月・12月の壁紙は…

石山のおすすめ歴史スポットを紹介するぞ!

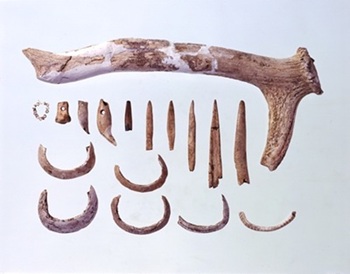

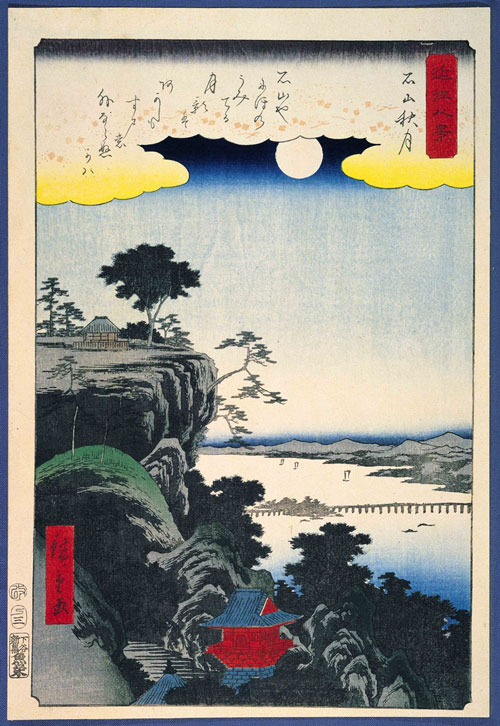

瀬田川の西岸に位置する石山地区には、大津市域では最も古くから人々が暮らした痕跡が残る石山貝塚があります。石山貝塚は、現在の石山寺門前付近に位置する縄文時代早期の遺跡で、貝類の他、魚や動物の骨、縄文土器が多数出土しています。縄文時代の人々の食べ物や生活のようすがわかる遺跡です。この地で信仰を集める石山寺は、天平19年(747)に聖武天皇の勅命で、良弁僧正により創建されたと伝わります。平安時代になると石山寺の観音像への信仰の高まりにより、天皇や貴族たちがこぞって参詣しました。その中で、紫式部が源氏の間において『源氏物語』の着想を得たという伝承も生まれました。また、石山寺は近江八景「石山秋月」にも選定され、美しい景観も見どころのひとつです。

石山貝塚貝層剥ぎ取り

大津市埋蔵文化財調査センター蔵

石山貝塚出土骨角器

龍谷大学付属平安高等学校蔵

石山観光協会蔵

近江八景「石山秋月」

歌川広重画

大津市歴史博物館蔵

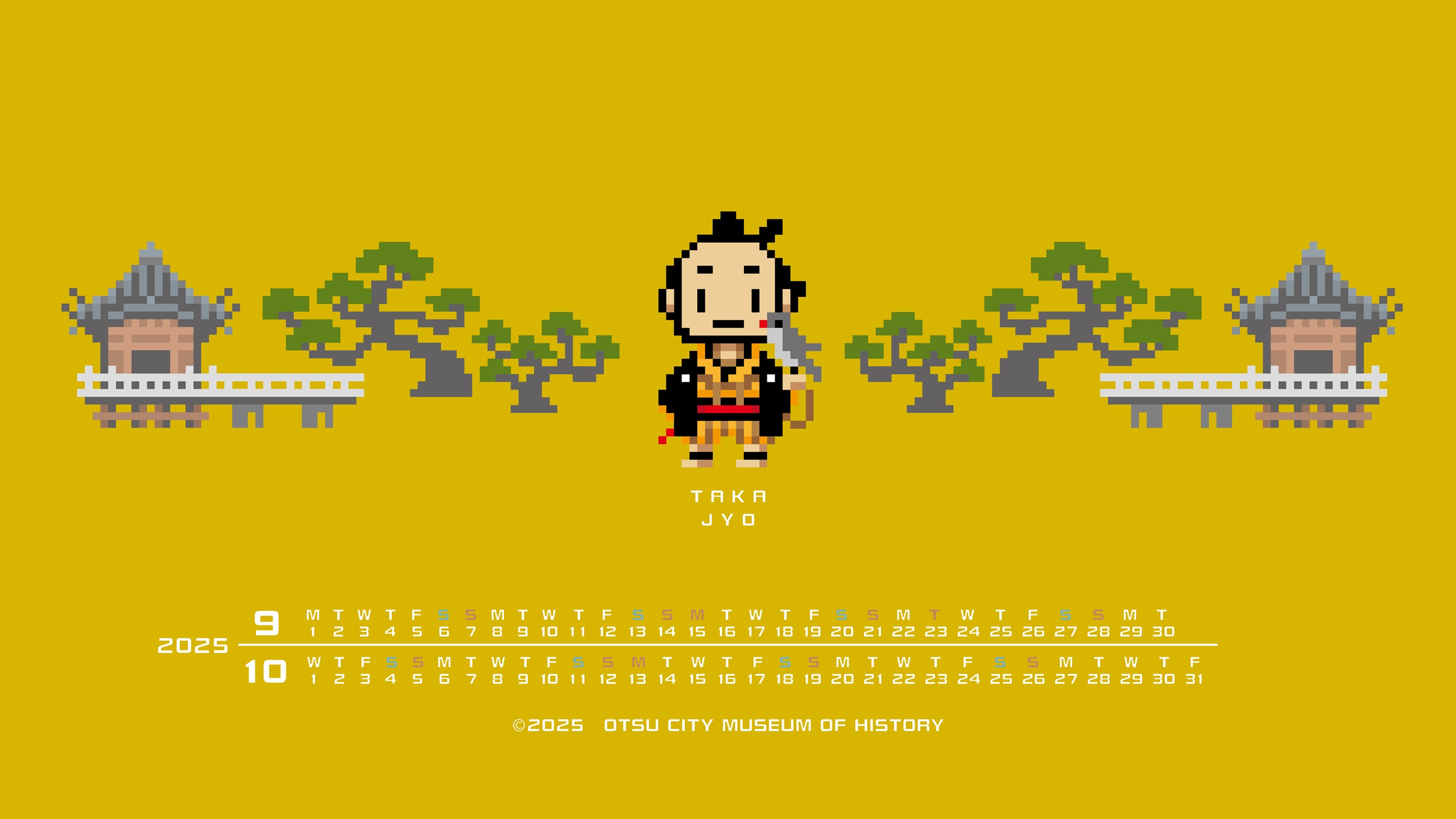

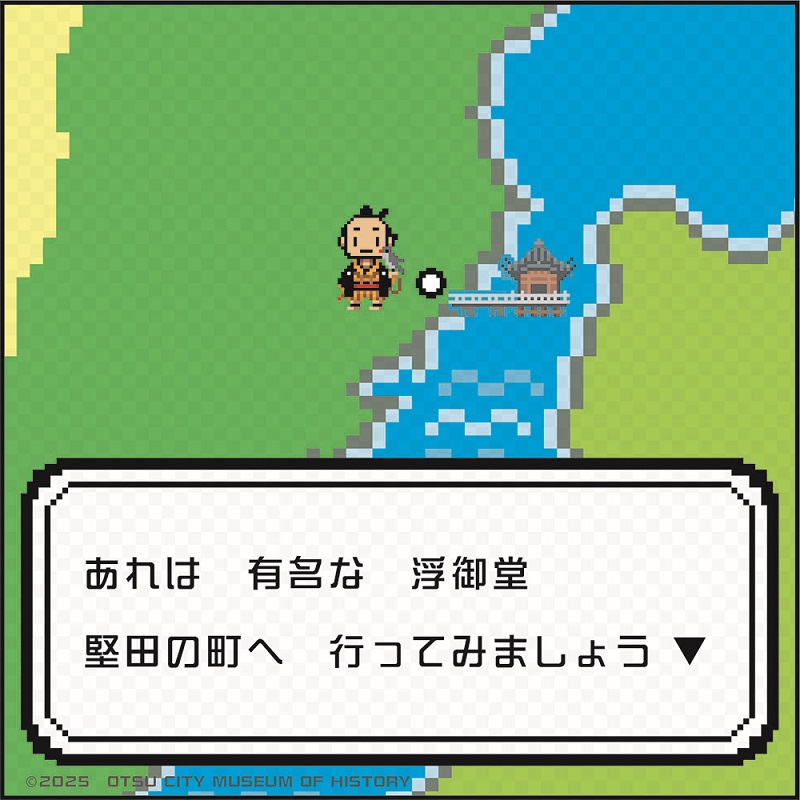

9月・10月の大津絵案内人は… 『鷹匠』!

大津れきはくに収蔵されている大津絵『鷹匠』↓

※常設展示室の大津絵コーナーでは、常時10点ほど展示をしています。

定期的に展示替えをしていますので、上記の大津絵が展示されていない場合があります。

9月・10月の壁紙は…

堅田のおすすめ歴史スポットを紹介するぞ!

堅田は湖に面して開け、風光明媚な地に位置しています。湖上交通の拠点としてにぎわい、この地を訪れた多くの人々は、琵琶湖の雄大な景色を楽しみました。堅田のシンボルともいうべき浮御堂(満月寺)は、平安時代、湖上交通の安全と衆生済度(しゅじょうさいど)を願って比叡山横川の恵心僧都源信(942〜1017)が開基したと伝えられています。

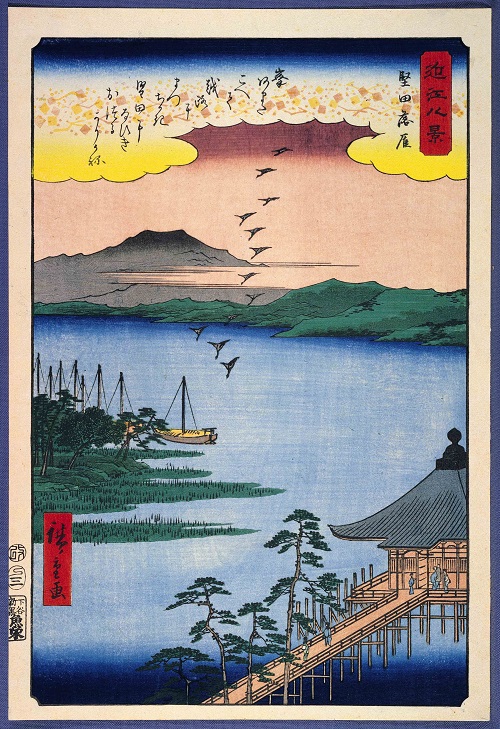

また、堅田の風景は、近江八景の「堅田落雁」のひとつに数えられています。近江八景は、琵琶湖周辺の代表的な景勝地8カ所を選んだものです。江戸時代初めごろに成立したといわれています。江戸時代後期には歌川広重といった有名浮世絵師に描かれたことにより、全国的にも広く知られました。その近江八景「堅田落雁」は、雁の群れが舞い降りる風景が主題となっています。

近江八景「堅田落雁」

歌川広重画

大津市歴史博物館蔵

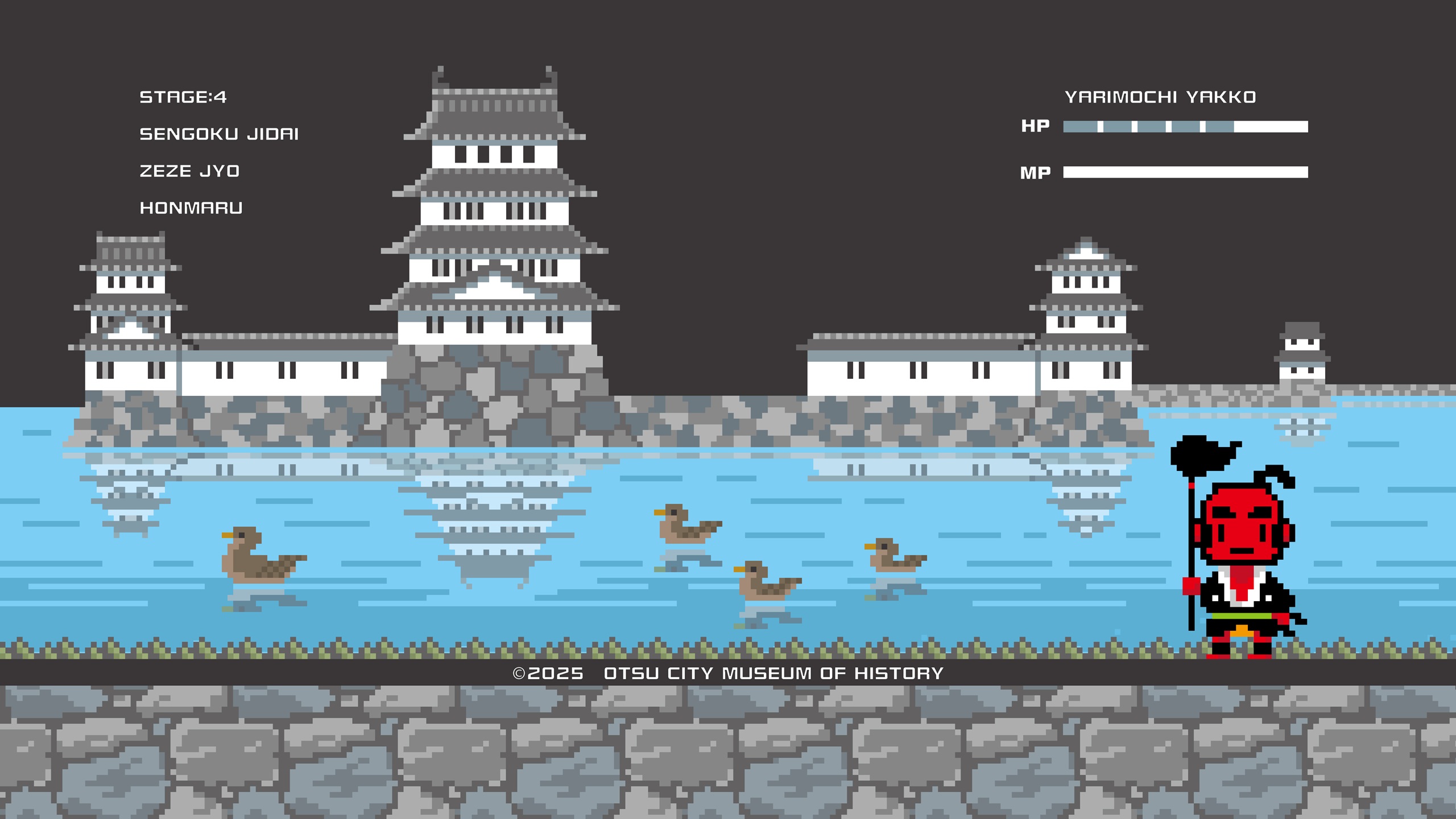

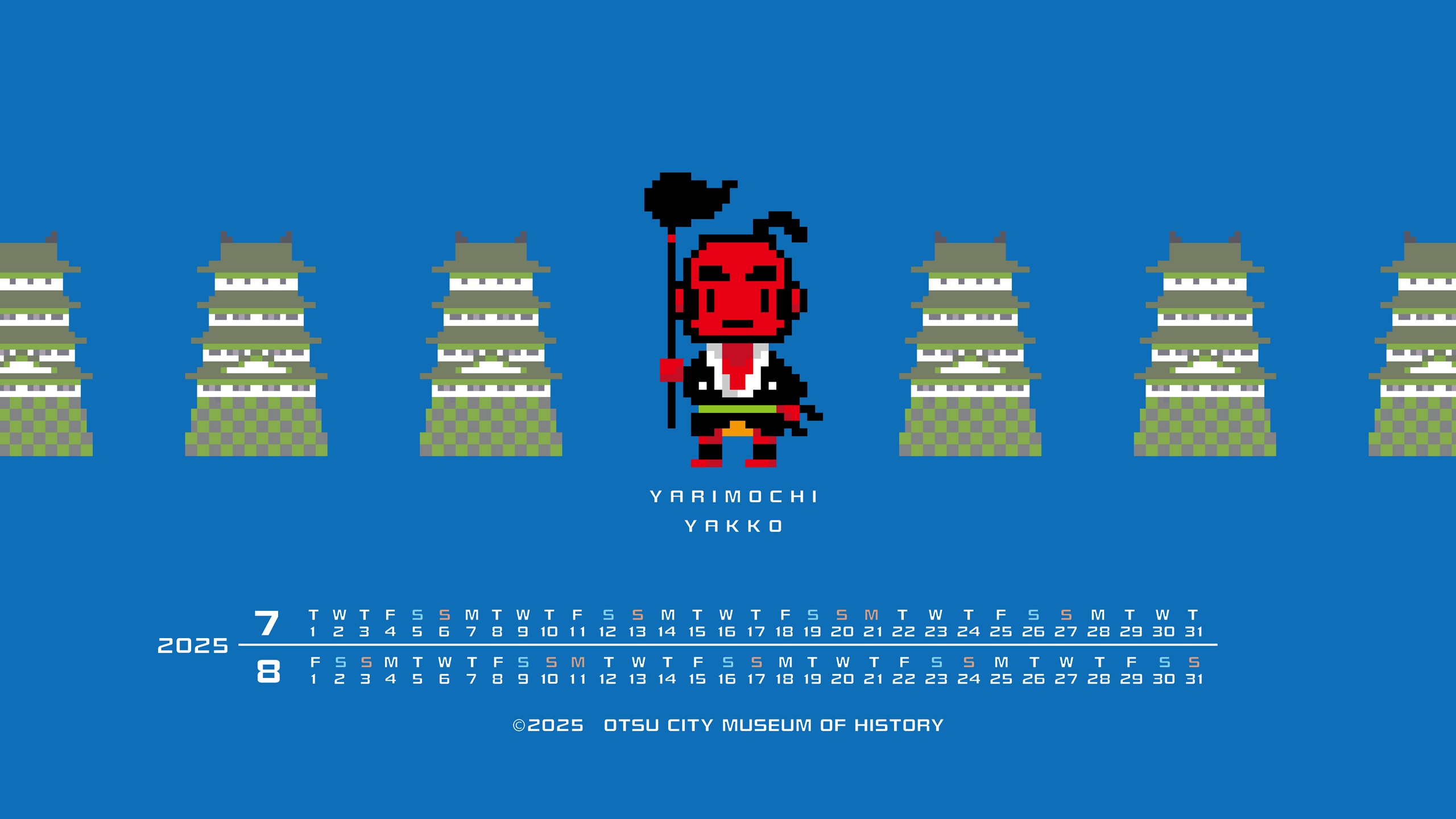

7月・8月の大津絵案内人は… 『槍持奴』!

大津れきはくに収蔵されている大津絵『槍持奴』↓

※常設展示室の大津絵コーナーでは、常時10点ほど展示をしています。

定期的に展示替えをしていますので、上記の大津絵が展示されていない場合があります。

7月・8月の壁紙は…

膳所のおすすめ歴史スポットを紹介するぞ!

膳所地区は、平安時代には朝廷に魚介類を献上するための領地である御厨(みくりや)がおかれていました。膳所の地名は、魚介類を朝廷の食「膳」に納める「所」とされたことに由来します。膳所の御厨でとれた湖魚を献上していた漁民は供御人とよばれ、膳所は商業・流通ともに栄えた場所でした。

関ヶ原の戦いの翌年である慶長6年(1601)、徳川家康が膳所城を築城しました。膳所藩主は、初代の戸田一西以来、数家が交代しますが、慶安4年(1651)本多俊次の再任以降、代々本多家が世襲しました。ですが、明治3年(1870)には廃城となりました。現在の膳所城跡は膳所城跡公園として整備されており、石垣がわずかに残っています。また城門などの遺構は膳所神社や篠津神社に移築されており、当時の面影を残しています。

膳所神社表門

重要文化財

当初本丸帯曲輪、後に二ノ丸に移築と推定

篠津神社

重要文化財

元北大手門城門

若宮八幡神社表門

大津市指定文化財

元本丸犬走門

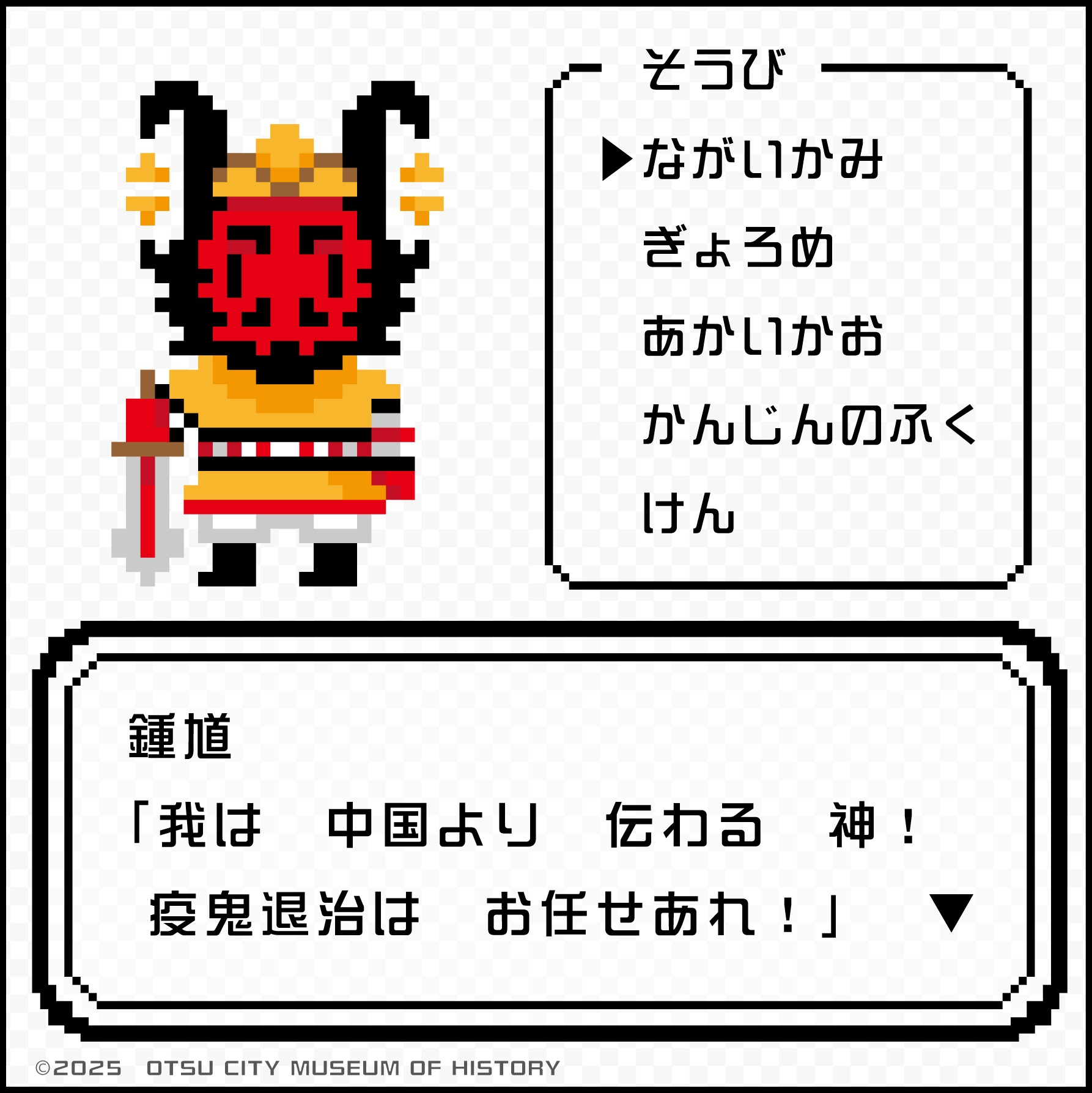

5月・6月の大津絵案内人は… 『鍾馗』!

大津れきはくに収蔵されている大津絵『鍾馗』↓

※常設展示室の大津絵コーナーでは、常時10点ほど展示をしています。

定期的に展示替えをしていますので、上記の大津絵が展示されていない場合があります。

5月・6月の壁紙は…

坂本・下阪本のおすすめ歴史スポットを紹介するぞ!

坂本地区には、平安時代初めに最澄が開創した比叡山延暦寺があります。延暦寺は平安京の鎮護の寺として日本仏教の一大拠点となり、最澄のほか円仁、円珍、道元、栄西といった高僧たちを輩出しました。また、日吉大社もその守護神としてともに発展をとげ、山麓の坂本はその門前町、港町として栄えました。

元亀2年(1571)、織田信長は比叡山を焼き討ち後、家臣の明智光秀に坂本城を築かせました。本丸が琵琶湖に突き出した水城で、非常に優美で豪華な城だったと伝えられています。その坂本城も天正10年(1582)本能寺の変後に落城、その後は丹羽長秀、杉原家次、浅野長政らが城主となりました。しかし、天正14年(1586)に豊臣秀吉の命で浅野長政が大津城に居城を移したため、坂本城は廃城となりました。石垣なども大津城の築城に使われたといわれており、地上の構造物はほとんど残っていませんが、現在でも琵琶湖が渇水した時には、当時の石垣が姿を現します。また、令和5年度の発掘調査では、坂本城の三の丸とみられる石垣と堀などの遺構が発見されました。今後の調査により、さらに坂本城の姿が明らかになることが期待されています。

坂本城跡遠景

坂本城湖中石垣

令和3年(2021)11月琵琶湖渇水時に琵琶湖岸に出現しました

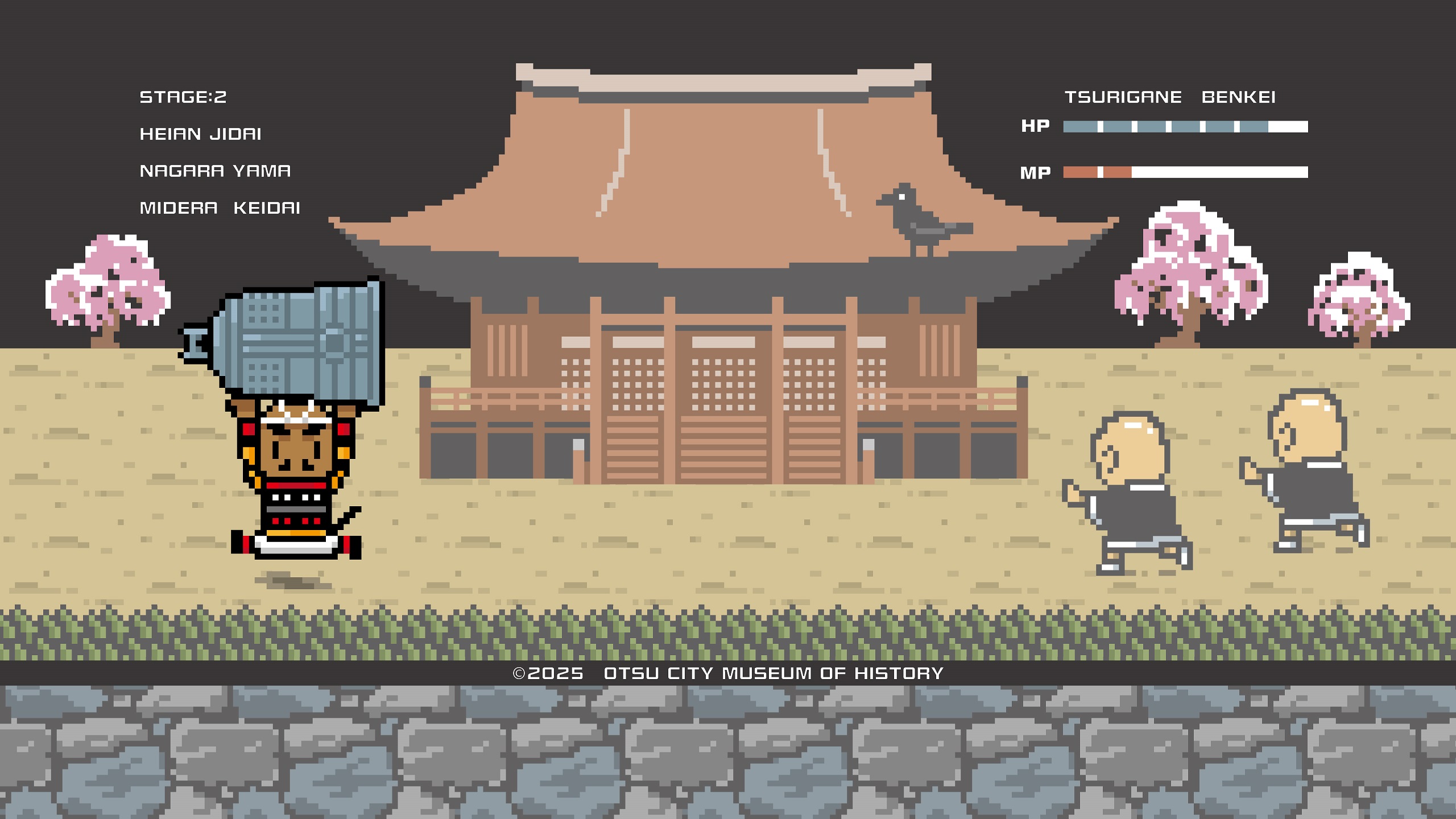

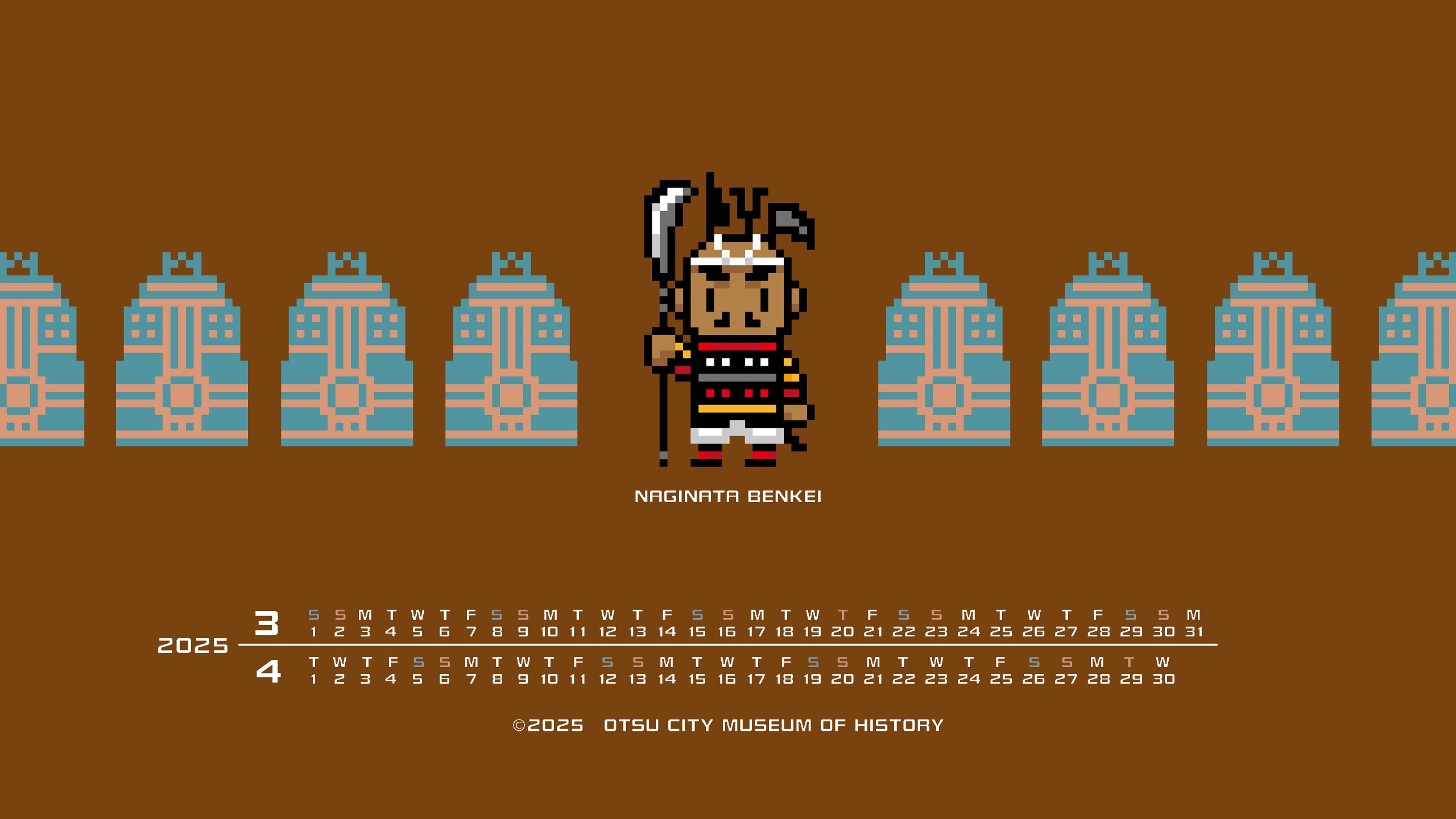

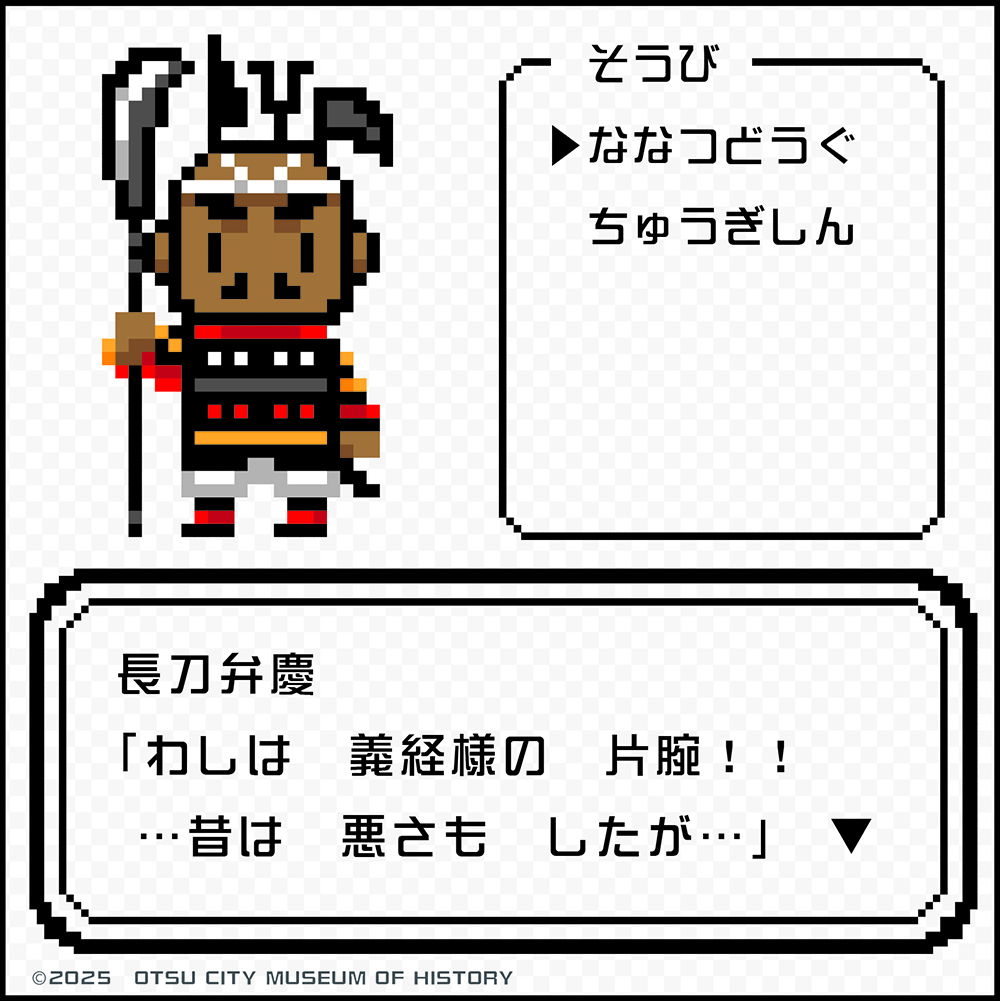

3月・4月の大津絵案内人は… 『長刀弁慶』!

大津れきはくに収蔵されている大津絵『長刀弁慶』↓

※常設展示室の大津絵コーナーでは、常時10点ほど展示をしています。

定期的に展示替えをしていますので、上記の大津絵が展示されていない場合があります。

3月・4月の壁紙は…

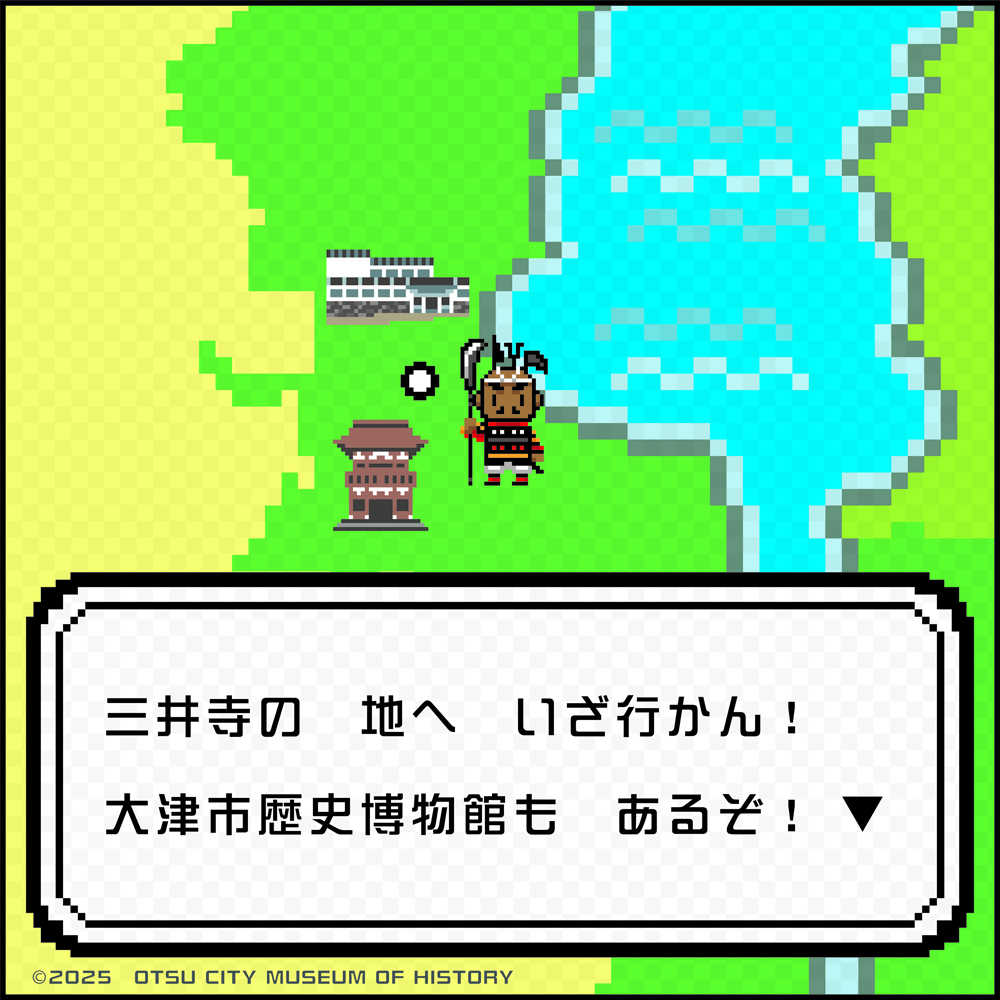

長等のおすすめ歴史スポット・モノを紹介するぞ!

長等地区は、古代から園城寺(三井寺)の寺領として発展しました。園城寺は、天台寺門宗の総本山です。同寺の湧き水を、天智・天武・持統の三天皇が、産湯に使ったとしたことから「御井寺(みいのてら)」といわれ、通称「三井寺」と呼ばれるようになりました。近江八景の一つ、「三井晩鐘」しても有名です。また、長等地区には、弘文天皇陵があります。大友皇子(弘文天皇)の埋葬地は明治初期に探索され、現大津市役所の近くにある亀塚(亀丘)が選ばれました。

大津市歴史博物館は、平成2年10月にこのような歴史のある長等地区に開館しました。常設展示では、大津の歴史と文化が学べます。

長刀弁慶 釣鐘弁慶

大津市歴史博物館蔵

長刀弁慶は、主君である源義経を最期まで守り、立ち往生する弁慶の姿といわれている。

釣鐘弁慶は、弁慶が延暦寺の僧兵だった頃、三井寺との戦の中で三井寺の名鐘を担いで強奪する姿を描く。

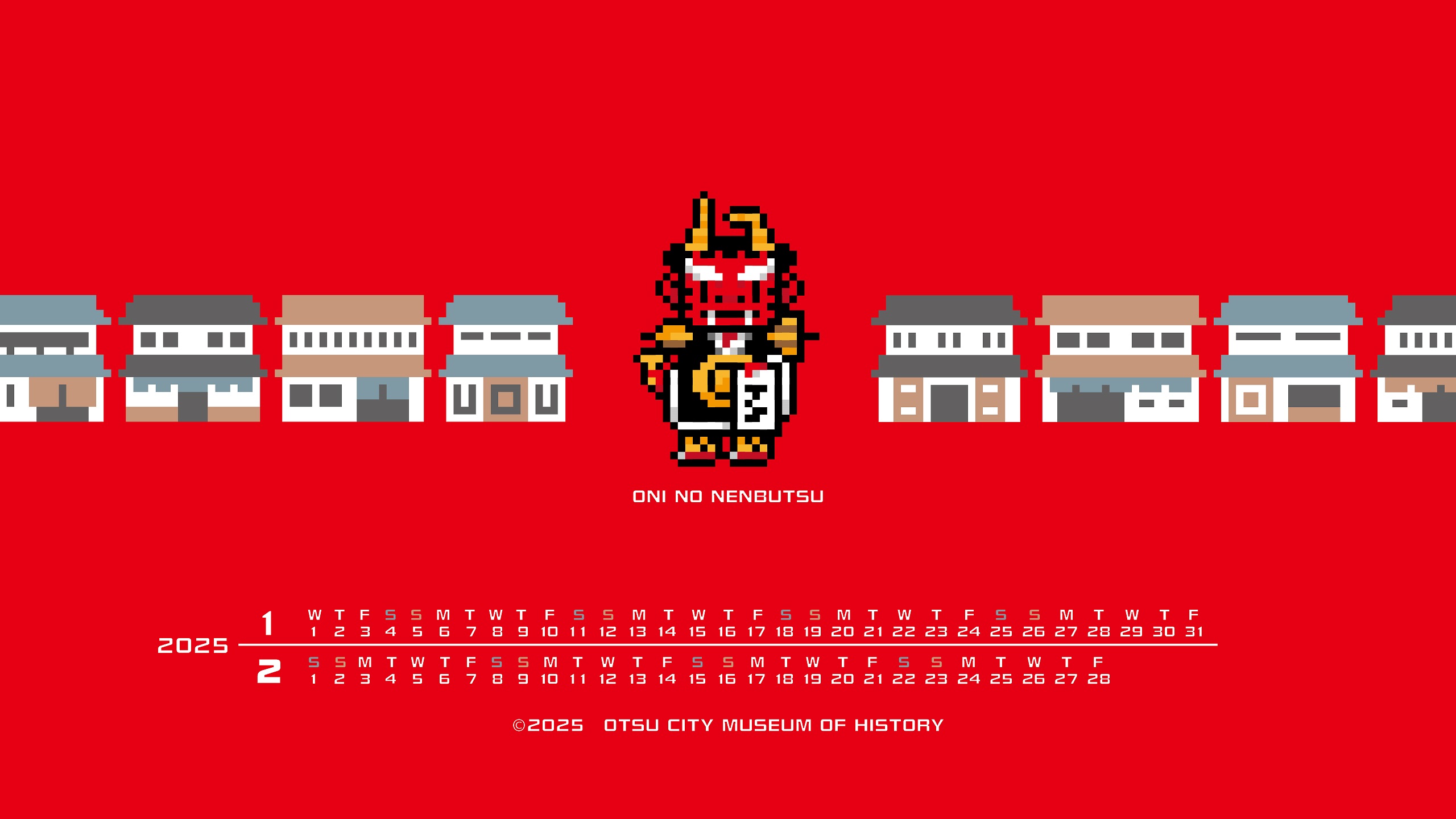

1月・2月の大津絵案内人は… 『鬼の念仏』!

大津れきはくに収蔵されている大津絵『鬼の念仏』↓

※常設展示室の大津絵コーナーでは、常時10点ほど展示をしています。

定期的に展示替えをしていますので、上記の大津絵が展示されていない場合があります。

1月・2月の壁紙は…

藤尾(追分)のおすすめ歴史スポット・モノを紹介するぞ!

古代から大津と京を結ぶ交通の要所となっていた逢坂関を越えた場所にある藤尾地区は、多くの旅人の往来がありました。江戸時代になると、京と大坂両都から多くの旅人が合流するようになった追分・大谷あたりでは、お土産物として大津絵が売られるようになり、大津絵は全国的に人気となりました。

【丸清板】東海道五十三次大津(隷書) 歌川広重 大津市歴史博物館蔵

大津絵を実演販売する店で大津絵を買う旅人や京へ米俵を運ぶ人々、けんかをしている人々などを生き生きと描いている