博物館の活動紹介

第31回 側縁を打ち欠いた軒平瓦

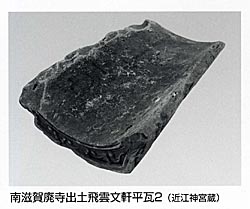

南滋賀廃寺から出土する軒平瓦の中に、流れる雲をデザインした飛雲文(流雲文ともいいます)を配した奈良時代の軒平瓦があります。当館で保管している近江神宮所蔵南滋賀廃寺出土資料の中に、瓦当部から平瓦端部まで残存するほぼ完形の飛雲文軒平瓦が2点あります。この2点をよくみてみると、瓦当面に向かって左側の側縁全体が割れていることに気付きます。また、瓦当部は欠損していますが、製作技法や胎土から飛雲文軒平瓦の平瓦部とみられる資料も一点あり、同様に瓦当面に向かって左側の側縁が割れています。これら3点が同じような状況にあることから、屋根からの落下により自然に割れたものではないと考えられます。さらに軒平瓦を詳細に観察してみると、側縁を人工的に打ち欠いていることがわかります。それでは、なぜこの様に一方の側縁を打ち欠く必要があったのでしょうか。この答えのヒントが南滋賀廃寺の境内で発見された瓦窯跡から出土した飛雲文軒平瓦の中にあります。

|

|

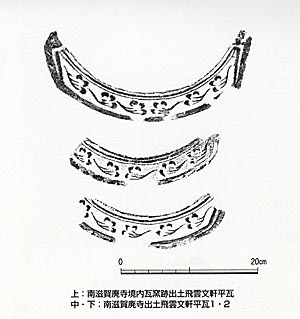

平成3年度の南滋賀廃寺発掘調査において、寺域西辺を画する溝状遺構の内側で瓦窯跡が発見されました。検出された瓦窯は半地下式の平窯とみられ、丸瓦・平瓦のほか、飛雲文軒平瓦を焼成されていた可能性が高いと考えられています。この飛雲文軒平瓦は、両端から中心に向かって左右3単位ずつの雲を配しています。瓦当面の幅29.7㎝、瓦当面の厚さ4.3㎝、全長38.0㎝です。この軒平瓦の特徴は、瓦当部の横断面が端面部(尻部)に比べて強く反ることです。この瓦当部の強い反りがキー・ポイントになります。この飛雲文軒平瓦は瓦窯跡で出土していることから、屋根に使用される前であることは明らかです。

このような反りの強い軒平瓦を屋根に葺けばどのようなことが起こったのでしょうか。おそらく、軒平瓦と軒平瓦との間に乗る軒丸瓦が浮いた状態になり、うまく軒先が納まらなかったのではないかと想像されます。軒平瓦と軒丸瓦とをうまく納めるためには、軒平瓦の反りを弱くする必要がありますが、すでに焼成された瓦では反りを変えることは不可能です。そこで、一方の側縁を打ち欠き、弧深(瓦当面中央部の上端から側縁上端までの距離)を浅くしたのではないでしょうか。南滋賀廃寺境内瓦窯跡から出土した飛雲文軒平瓦の弧深が約9㎝であるに対して、側縁を打ち欠いた飛雲文軒平瓦の弧深は5㎝前後となります。このような現場対応で、軒丸瓦をうまく納めたのではないかと推定されます。これが、なぜ南滋賀廃寺の飛雲文軒平瓦の一方の側縁を打ち欠いていたのか、という問いに対する答えです。

それなら、なぜ初めから反りの緩やかな軒平瓦を製作しなかったのでしょうか。瓦製作工人と瓦葺き工人との間に意思疎通はなかったのでしょうか。瓦製作工人は屋根に葺きにくいことを知っていて、軒平瓦を造っていたのでしょうか、それとも知らなかったのでしょうか。なかなか明確な答えは見出せませんが、まず、最初に反りの強い瓦当笵が存在し、それに合わせて軒平瓦が製作されたのではないのでしょうか。端面部(尻部)の反りに比べて瓦当面の反りを強くしなければならなかったことからも頷けます。それならなぜ初めから、反りの緩やかな瓦当笵を製作しなかったのでしょうか。この疑問については、現在のところまだ明確な答えを持ち合わせていませんが、今後検討していきたいと思います。

いずれにしても、この飛雲文軒平瓦を見るたびに、現場で軒平瓦の側面を打ち欠きながら、「なぜこんな瓦を造ったのか」という瓦葺き工人たちの溜息が聞こえてきそうです。

(本館学芸員 青山 均)