展示・イベント

比叡とその山麓

延暦寺・日吉社の門前町として、今も独特の風情をかもし出す坂本。その歴史は延暦寺とともに刻まれてきました。延暦寺は、日本仏教の一大拠点として多くの高僧を輩出するとともに、仏教美術をはじめとする宗教文化を発信してきました。その一方で、多数の荘園を抱え、経済活動も活発でありました。このため坂本では、室町時代に運送業者の馬借(ばしゃく)や車借(しゃしゃく)、金融業者の土倉(どそう)が活躍しています。しかし、元亀2年(1571)、織田信長の山門焼き打ちによって、大きな被害をこうむります。その後、豊臣秀吉の時代に復興し、江戸時代には延暦寺5,000石の門前町となりました。

坂本の町並模型

江戸時代の後期の坂本として、日吉社参道(日吉馬場)にある鳥居(中神門)付近を再現した模型です。そこここの建物が穴太衆積み石垣によって囲まれています。中央に日吉社参詣のための参道が伸び、そこをさまざまな人が歩いています。両側には、「里坊」と呼ばれる延暦寺僧侶の隠居所が建ち並び、坂本独特の景観を形づくっていることがわかります。

模型の平面まで視線を下げて見ると立体的に見えます。展示室でぜひ試してみてください。

山門焼き打ち

元亀2年(1571)9月12日、織田信長は延暦寺に迫り、坂本をはじめ日吉社・山上の諸堂舎を焼き払いました。信長に敵対した山門は、こうして壊滅的な痛手を負い、その後、明智光秀によって坂本城が築かれ、坂本は武家の監視下に入ります。山門の復興は、豊臣秀吉の時代から本格化し、城も大津に移り、江戸時代をむかえ門前町としてのたたずまいを整えていきます。

西教寺木造薬師如来像

(複製・露出展示)

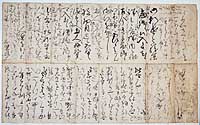

明智光秀書状

個人蔵

江戸時代の坂本

江戸時代に入り、延暦寺・日吉社が復興を遂げると、坂本・下阪本も門前町としての風格を取り戻します。この時代の坂本は、三塔から選ばれた三執行代(さんしぎょうだい)と呼ばれる僧侶が行政機構の頂点に立ち、山門公人(さんもんくにん)と呼ばれる家々が山門領の諸雑務を担うなど、僧侶と民衆の結びつきによって独自の社会を作り出していました。それを反映した景観が門前町としての雰囲気を生み、今に伝えられています。